En el territorio panamazónico se han identificado, a lo largo de la historia, dos tipos de modelos de desarrollo: uno depredador y otro socioambiental. La aplicación de cada uno influye directamente en la rutina de las comunidades que habitan el territorio. Surge la dude si quienes conviven con la Amazonía respaldan todo lo que establece cada uno de esos modelos; o en cambio, necesitamos una mayor cercanía al conocimiento ancestral de los pueblos para lograr un completo equilibrio.

Por: Equipo de comunicaciones REPAM

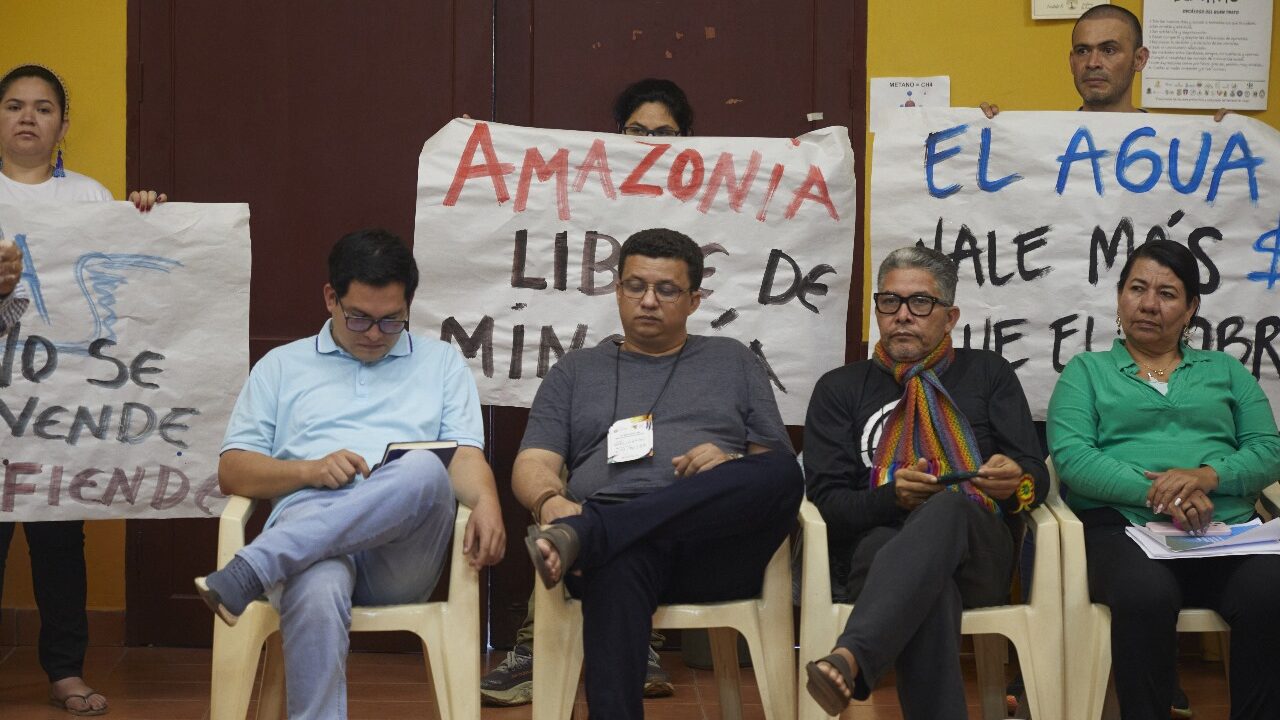

Durante la IV Escuela de Derechos Humanos, promovida por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), Felicio Pontes, miembro del Tribunal Internacional de la Naturaleza y auditor en el Sínodo por la Amazonía celebrado en octubre del año 2019, en un espacio de diálogo y reflexión, desarrolló las ideas que abarcan cada uno de estos modelos de desarrollo pensados para la Amazonía. El camino derivó en sentar la posición de los participantes de la escuela de derechos humanos en cuanto a los derechos de la naturaleza.

El modelo depredador

En este punto se hace referencia a explotación indiscriminada de la madera, a ganadería extensiva, a minería, monocultivos, megaproyectos y extracción petrolera. Desde el punto de vista de Felicio Pontes, se ve a la construcción de carreteras como la puerta de entrada para proyectos destructivos. Con la apertura de vías, la fauna se ve desplazada y las comunidades indígenas pierden espacios de interacción; además, la falta de fiscalización impide el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales. Pontes subrayó que las zonas asfaltadas suelen tener mayores índices de deforestación, pues se facilita el ingreso de la agricultura comercial, la ganadería y nuevos frentes de depredación.

En cuatro décadas, el modelo depredador ha llevado la deforestación de la Amazonía de un 0,5% a un 20%, alcanzando lo que expertos consideran el punto de no retorno, un estado en el que la selva ya no podría regenerarse de manera natural. La extracción indiscriminada de recursos influye en las dinámicas sociales, culturales y ambientales de cada una de las comunidades que conviven en la Panamazonía. Hoy en día, como consecuencias, podemos ver extinción de memoria y cosmovisión, el deterioro de la agricultura tradicional, la contaminación del territorio, la persecución y asesinato de defensores y la implementación de políticas públicas que benefician a grupos económicos y empresariales.

Un modelo socioambiental

Este modelo se ha presentado como una alternativa al modelo depredador. Felicio Pontes explicó que el conjunto de 17 actividades del ecosistema amazónico —que incluyen el abastecimiento de agua, la regulación del clima, la pesca, la recolección de frutas y frutos secos, entre otros— tiene un valor estimado de 692 millones de dólares. Dentro de este enfoque, los bionegocios juegan un papel central, generando al menos 1.200 productos y servicios que abarcan desde alimentos y productos farmacéuticos hasta turismo y artesanías.

El mercado mundial de la medicina herbaria mueve anualmente 50.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones corresponden a Brasil. Pontes subrayó que este modelo no solo protege la biodiversidad, sino que también ofrece oportunidades económicas sostenibles para las comunidades amazónicas.

Derechos de la naturaleza

Esta concepción tiene su origen en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Sin embargo, la cultura occidental y el derecho tradicional no reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos. Vale la pena preguntarse si la naturaleza —sus aguas, ríos, bosques y minerales— no tiene derechos, ¿quién puede defenderlos en distintos espacios? A partir de dicha cuestión, Pontes, desde su intervención, presentó tres enfoques existentes:

• Antropocentrismo: visión del derecho ambiental centrada en la protección de los seres humanos.

• Biocentrismo: doctrina que busca proteger tanto a humanos como a animales.

• Ecocentrismo: perspectiva que coloca al planeta Tierra como objeto de protección integral.

La reflexión está dada sobre la necesidad de transitar de una visión antropocéntrica a una ecocéntrica. “Teológicamente debemos respetar la tierra y todo lo que habita en ella”, afirmó Felicio Pontes.